La peste si propagò nello Stato della Chiesa e nel Regno delle due Sicilie a causa dei sovrani che ritenevano la guerra più importante

(La prima e seconda parte sulle pandemie in Italia, “Sette secoli di epidemie in Europa e in Italia”, ed “Epidemie e rimedi dalle carte degli Archivi d’Italia” sono state pubblicate il 24 e il 29 Gennaio 2022).

Il XVII secolo vide ripresentarsi pestilenze in tutta la Penisola. Nel 1630, abbiamo scritto in precedenza, fu decimata la popolazione di Venezia e di Milano, mirabilmente descritta dal Manzoni nei “Promessi Sposi”. Pagine commoventi e drammatiche vissute dalla popolazione, l’operato nefando dei monatti, lo sfilare dei carri degli appestati. È in questo romanzo che il Manzoni ci fa incontrare il Padre Cappuccino per eccellenza Fra Cristoforo. Furono proprio loro a portare, per primi, soccorso agli appestati in particolare nello Stato Pontificio, quando nel 1656 la pestilenza scoppiò a Roma.

La pestilenza di Roma

Ai primi di giugno del 1656, un marinaio napoletano giunse a Civitavecchia con una nave, proveniente dal Regno di Napoli, ove la peste già imperversava da mesi. Sbarcato sul Tevere a Ripagrande (sita vicino Porta Portese, ora scomparsa), prese alloggio in una locanda a Trastevere nei pressi di Piazza del Drago. Ammalatosi di forte febbre, fu portato all’ospedale San Giovanni ove morì pochi giorni dopo. Il medico della Congregazione della Sanità, non riconobbe subito che si trattava di peste, nonostante i chiari segni sul corpo del marinaio. Pertanto non vennero messe in atto le accortezze per evitare il contagio, in particolare la disinfezione della locanda ove aveva soggiornato.

L’ostessa che lo aveva ospitato e i figli, morirono dopo dieci giorni e solo allora si comprese che si trattava di peste. Tutto Trastevere fu contagiato. La zona fu isolata e vennero installate cancellate di legno notte tempo. Nessuno poteva entrare o uscire, e guardie armate furono messe agli ingressi, con l’ordine di sparare a chiunque cercasse di trasgredire l’ordine.

Il lazzaretto su L’Isola Tiberina

Per ricoverare gli appestati si allestì un lazzaretto all’Isola Tiberina e furono sbarrati gli accessi dei due ponti, affinché si arrivasse lì solo con le barche. Queste divennero presto veicolo di infezione, perché utilizzate, non solo per trasportare i malati, ma anche i cadaveri seppelliti in fosse comuni nei pressi della spiaggia della Basilica di San Paolo, all’epoca zona extraurbana. Furono istituiti altri due lazzaretti nei pressi della Basilica di San Pancrazio, e uno a Casa Pio V per la convalescenza. Si arrivò a proibire processioni e pubbliche funzioni, persino le campane furono “zittite”, in quanto i rintocchi per le funzioni religiose, sarebbero state motivo per i fedeli, di ammassamento e quindi di contagio. Con una Grida, medici chirurghi e cerusici furono “invitati” a non lasciare Roma, in caso contrario sarebbero stati uccisi e i loro beni confiscati.

Per ricoverare gli appestati si allestì un lazzaretto all’Isola Tiberina e furono sbarrati gli accessi dei due ponti, affinché si arrivasse lì solo con le barche. Queste divennero presto veicolo di infezione, perché utilizzate, non solo per trasportare i malati, ma anche i cadaveri seppelliti in fosse comuni nei pressi della spiaggia della Basilica di San Paolo, all’epoca zona extraurbana. Furono istituiti altri due lazzaretti nei pressi della Basilica di San Pancrazio, e uno a Casa Pio V per la convalescenza. Si arrivò a proibire processioni e pubbliche funzioni, persino le campane furono “zittite”, in quanto i rintocchi per le funzioni religiose, sarebbero state motivo per i fedeli, di ammassamento e quindi di contagio. Con una Grida, medici chirurghi e cerusici furono “invitati” a non lasciare Roma, in caso contrario sarebbero stati uccisi e i loro beni confiscati.

Il medico che curava la peste

Un tempo i medici per proteggersi dalle epidemie usavano un abito particolare. Era costituito da una sorta di tunica nera lunga fino alle caviglie fatta di tela cerata e idrorepellente. Comprendeva guanti, scarpe, cappello a tesa larga e una maschera a forma di becco già in uso a Venezia nel XIV secolo da parte dei medici. L’idea di un’indumento completo fu proposta nel 1616 dal medico di Luigi XIII, Charles de Lorme. La maschera era una sorta di respiratore, in quanto aveva due aperture per gli occhi ma coperte da lenti in vetro. Mentre all’interno del becco ricurvo erano contenute diverse sostanze profumate con fiori secchi, lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfora, chiodi di garofano, aglio e, quasi sempre, spugne imbevute di aceto.

Lo scopo era tener lontani gli effluvi degli appestati provenienti dai bubboni, ritenuti secondo la dottrina miasmatica-umorale, causa scatenante delle epidemie. Si credeva che chi la indossasse fosse immune al contagio. Il medico aveva come accessorio un bastone, con punte ricurve. Veniva utilizzato per esaminare i pazienti e tenere lontane le persone, ma anche per togliere i vestiti agli appestati.

Papa Alessandro VII e la peste a Roma

Quando nel 1656 la peste arrivò a Roma, l’allora Papa Alessandro VII – al secolo Fabio Chigi il cui ritratto campeggia ora in una sala di Palazzo Chigi in cui alloggiò – tutti i contatti terrestri furono bloccati con Napoli, divenuta zona rossa, furono fermate le attività ed eresse muri di cinta. Si arrivò a incolpare Alessandro VII di artifizio politico nel supporre l’esistenza della peste, che molti negarono. A un anno solo dalla sua elezione, il pontefice esponente di una ricca famiglia di banchieri senesi, si trovò ad affrontare questa drammatica epidemia. Mentre era in Castel Gandolfo, nella residenza papale, gli giunse la notizia che a Napoli era comparsa la peste bubbonica proveniente dalla Sardegna.

Quando nel 1656 la peste arrivò a Roma, l’allora Papa Alessandro VII – al secolo Fabio Chigi il cui ritratto campeggia ora in una sala di Palazzo Chigi in cui alloggiò – tutti i contatti terrestri furono bloccati con Napoli, divenuta zona rossa, furono fermate le attività ed eresse muri di cinta. Si arrivò a incolpare Alessandro VII di artifizio politico nel supporre l’esistenza della peste, che molti negarono. A un anno solo dalla sua elezione, il pontefice esponente di una ricca famiglia di banchieri senesi, si trovò ad affrontare questa drammatica epidemia. Mentre era in Castel Gandolfo, nella residenza papale, gli giunse la notizia che a Napoli era comparsa la peste bubbonica proveniente dalla Sardegna.

Ritornò subito a Roma e fece nominare un commissario alla Salute. Il fratello, Cardinale Mario Chigi, istituì una task force, con ampi margini di manovra dalla sanità al commercio, per segnalare subito i casi sospetti. Chiuse i confini dello Stato Pontificio con il Regno di Napoli. Ma non bastò, come abbiamo scritto sopra, la peste arrivò per mare e sbarcò a Civitavecchia e Nettuno e da lì a Roma. Tutta l’Isola Tiberina divenne un lazzaretto.

Le regole a Roma e nello Stato della Chiesa durante la peste

Per tutti i cittadini le regole –mediante Grida – furono severissime. Divieto di spostamento non motivato o di allontanamento da Roma soprattutto per medici, chirurghi, cerusici e farmacisti. Stretta sui commerci e sulle funzioni religiose. Sanificazioni coatte di case degli appestati, portati nei lazzaretti, i cui indumenti e pagliericci venivano bruciati. Chi non denunciava il proprio o altrui contagio, era sottoposto a pena capitale o a lavori forzati nei nosocomi, il che equivaleva a una condanna a morte.

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino

Ha presentato relazioni sulle epidemie nella legazione di Urbino e nella Marca dal XV al XIX secolo. La mostra riporta carteggi dei duchi di Urbino e della successiva delegazione. Si parla anche della peste che interessò il Regno di Napoli e Roma ma non raggiunse, sembra, la Legazione di Urbino. Ritrovato anche un carteggio del 1820 (età napoleonica) con il dott. Luigi Sacco di Milano, già celebre per le sue ricerche sui vaccini, relativo a una campagna di inoculazione contro il vaiolo presente nelle campagne, con allegate fialette contenenti “pus di vaccino”.

Ha presentato relazioni sulle epidemie nella legazione di Urbino e nella Marca dal XV al XIX secolo. La mostra riporta carteggi dei duchi di Urbino e della successiva delegazione. Si parla anche della peste che interessò il Regno di Napoli e Roma ma non raggiunse, sembra, la Legazione di Urbino. Ritrovato anche un carteggio del 1820 (età napoleonica) con il dott. Luigi Sacco di Milano, già celebre per le sue ricerche sui vaccini, relativo a una campagna di inoculazione contro il vaiolo presente nelle campagne, con allegate fialette contenenti “pus di vaccino”.

Peste e non solo, nelle carte dell’Archivio di Stato di Macerata

Vi sono carte che raccontano della peste e di altri morbi con cui la popolazione locale si trovò a fare i conti. È stato esposto un documento risalente al 14 maggio del 1630 rilasciato alla “Compagnia della buona morte” di Montecosaro, dai priori del comune nel quale: “per Dio grazia si vive senza alcun sospetto di peste”. Vi è poi una pergamena con “Ordine di Giovanni da Riparia priore della domus romana e pisana dell’ordine Gerosolimitano, rettore della Marca di Ancona relativo alla riduzione di “500 fumanti” (abitanti) di Macerata dal numero di 1.000 previsto causa la peste scoppiata nel maggio del 1348 a Macerata”.

Carte d’archivio ci parlano di “sostegno alla popolazione da parte delle autorità mediante l’allentamento del carico fiscale”, il controllo e la limitazione degli spostamenti di merci e persone “al fine di frenare il diffondersi della malattia”. Si parla anche di isolamento dei malati, in appositi locali, come metodo efficace per interrompere il contagio.

L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno

Ha presentato una “Responsiones” nella quale le autorità ascolane, riguardo l’epidemia di peste del XVI secolo, annota: ”per pestifero morbo multi citadini fogero (fuggirono) dalla città di Ascoli et la maior parte de quelli che restaro in ditta città morsero” (morirono). Prosegue: “in ditta città per la ditta peste era quasi depopulata e non c’erano cittadini che havessero possuto né governare ne regere”. Il documento è datato 1630.

L’annus horridus della peste a Napoli

Il 1656 fu per Napoli un anno terribile. Il morbo ebbe inizio a gennaio e tutti sono concordi nell’individuare, in alcuni soldati spagnoli provenienti dalla Sardegna, i portatori dell’epidemia. Uno di essi fu ricoverato nell’Ospedale dell’Annunziata dove il medico Giuseppe Bozzuto gli diagnosticò la peste. Diede quindi subito l’allarme ma fu messo a tacere e imprigionato dal Vicerè per “aver diffuso notizie false”. Intanto l’ammalato e alcune persone che gli erano state vicine, morirono con gli stessi sintomi. Tra le scritture contabili del Banco dell’Annunziata del 1656 si parla di un conto intestato al “dottore medico Giuseppe Bozzuto dipendente di quell’Ospedale“ con accreditamenti di 14 scudi tra febbraio e aprile di quell’anno. L’11 maggio 1656 la data in cui si estingue, segno, quindi, che il dottor Bozzuto era morto.

Il 1656 fu per Napoli un anno terribile. Il morbo ebbe inizio a gennaio e tutti sono concordi nell’individuare, in alcuni soldati spagnoli provenienti dalla Sardegna, i portatori dell’epidemia. Uno di essi fu ricoverato nell’Ospedale dell’Annunziata dove il medico Giuseppe Bozzuto gli diagnosticò la peste. Diede quindi subito l’allarme ma fu messo a tacere e imprigionato dal Vicerè per “aver diffuso notizie false”. Intanto l’ammalato e alcune persone che gli erano state vicine, morirono con gli stessi sintomi. Tra le scritture contabili del Banco dell’Annunziata del 1656 si parla di un conto intestato al “dottore medico Giuseppe Bozzuto dipendente di quell’Ospedale“ con accreditamenti di 14 scudi tra febbraio e aprile di quell’anno. L’11 maggio 1656 la data in cui si estingue, segno, quindi, che il dottor Bozzuto era morto.

La grave colpa del Vicerè di Napoli

Il conte spagnolo Castrillo allora Vicerè di Napoli, non volle riconoscere la peste in quanto avrebbe dovuto sospendere gli aiuti militari ai suoi compatrioti, impegnati a Milano contro i francesi. Permise quindi da gennaio a maggio del 1656 un enorme esodo della popolazione, terrorizzata dalla pandemia. Il che contribuì a diffondere la peste in ogni terra del Regno. La città scarseggiava di tutto perché, temendosi tumulti, ogni cosa era stata incettata dai pochi rimasti. Il Governo proibì con ritardo la riunione nelle piazze. Fu istituito un cordone sanitario e utilizzato come lazzaretto l’ospedale San Gennaro, situato nei pressi della Chiesa della Sanità.

Somme considerevoli furono spese per comprare medicinali, aceto e verderame per disinfettare tutto ciò che si toccava. E anche, tela per far vestiti e cappucci da far indossare ai monatti, lenzuola, sedie per trasportare gli infermi, tavolette per poggiarvi il cibo, letti e materassi, calce per coprire i morti. Al lazzaretto vennero assegnati medici, barbieri – cerusici, che avevano il compito di aprire le pustole dei malati per cercare di disinfettarle, farmacisti ed ecclesiastici. Si comminava la pena capitale per coloro che si allontanavano.

Regole severe

Nella rada di Napoli si rinforzò il servizio di guardie per sorvegliare la costa. Alcune facevano la guardia alle porte della città altri controllavano il seppellimento dei morti, per evitare che fossero lasciati nelle strade. Per ogni rione c’era un capitano e un medico che visitavano continuamente le abitazioni alla ricerca di ammalati. I contaminati e tutta la famiglia dovevano allontanarsi dall’abitazione, che veniva chiusa, sprangata e segnata con una croce bianca. Tutto, dai vestiti alle suppellettili, veniva bruciato. Una Grida del 12 giugno 1656, ordinava che “I padroni dei cani dovevano trattenere gli animali in casa”. Quelli trovati nelle strade venivano uccisi. Così anche tutti i maiali trovati per le strade – all’epoca scorrazzavano come ora i cinghiali a Roma – venivano presi e venduti anche quelli appartenenti all’abbazia di S. Antonio Abate, – patrono degli animali – ritenuti dai napoletani creature sacre.

Il trattamento degli appestati

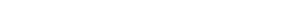

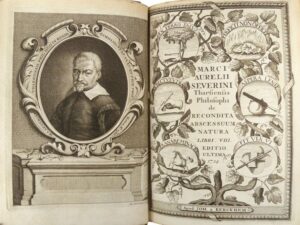

Una commissione medica, tra cui il famoso medico Marco Aurelio Severino, ebbe il compito di sezionare i morti per studiare la causa dei decessi e suggerire rimedi. Si raccomandò quindi di trattare con aceto ogni cosa, far maturare i bubboni, all’inguine e alle ascelle e inciderli e curarli.

Marco Aurelio Severino e la canonizzazione di Frate Andrea Avellino

Consentitemi una digressione storica nello scrivere sul grande medico Marco Aurelio Severino. Era nato il 2 novembre 1580 a Tarsia nella allora Calabria Citeriore (ora provincia di Cosenza). Giovanissimo si trasferì a Napoli ove apprese i primi elementi di medicina. Quindi a Salerno ove si laureò in Alma Philosophia et Sacra Medicina nel febbraio del 1606. Fu allievo di Tommaso Campanella e di Bernardino Telesio. Entrò nell’Ospedale degli Incurabili a Napoli e iniziò a eseguire autopsie. Fu incaricato di perizie mediche importanti e seguì il processo di canonizzazione di Frate Andrea Avellino. Don Andrea apparteneva all’ordine dei Chierici Regolari Teatini, ed ebbe incarichi importanti a Milano, Roma e Napoli dal 1573 al 1608 quando morì, in odore di santità, a Napoli il 10 novembre.

Consentitemi una digressione storica nello scrivere sul grande medico Marco Aurelio Severino. Era nato il 2 novembre 1580 a Tarsia nella allora Calabria Citeriore (ora provincia di Cosenza). Giovanissimo si trasferì a Napoli ove apprese i primi elementi di medicina. Quindi a Salerno ove si laureò in Alma Philosophia et Sacra Medicina nel febbraio del 1606. Fu allievo di Tommaso Campanella e di Bernardino Telesio. Entrò nell’Ospedale degli Incurabili a Napoli e iniziò a eseguire autopsie. Fu incaricato di perizie mediche importanti e seguì il processo di canonizzazione di Frate Andrea Avellino. Don Andrea apparteneva all’ordine dei Chierici Regolari Teatini, ed ebbe incarichi importanti a Milano, Roma e Napoli dal 1573 al 1608 quando morì, in odore di santità, a Napoli il 10 novembre.

Tre giorni dopo la morte, Aurelio Severino, si recò al convento, ignaro della morte del Frate e constatò che la salma era rimasta rosea come se fosse in vita. Gli occhi erano ancora umidi e le giunture del braccio pieghevoli. Con un paio di forbici fece tre incisioni sull’orecchio e vide scorrere, con stupore, dalle ferite non siero ma sangue rosso e fluido. I monaci raccolsero il sangue in alcune ampolle. Dopo un anno dal decesso il corpo non era ancora in decomposizione e scuotendo le ampolline di sangue questo era rimasto fluido. Aurelio Severino nel 1614 in occasione del processo di canonizzazione del frate affermò, sotto giuramento, di non aver mai visto niente di simile durante la sua carriera professionale. Il Frate Don Andrea Avellino è stato proclamato Santo, grazie anche alla testimonianza del medico, da Clemente XI nel maggio del 1712.

Rimedi raccomandati

Ritornando al medico Marco Aurelio Severino, quando nel 1656 la peste di abbatté su Napoli, fu nominato presidente della commissione dei medici per accertare la natura del morbo. Redisse una relazione in cui consigliava per gli appestati la purga, provocazione del sudore, nonché emollienti e rilassanti. Prescrisse infine, per la cura locale dei bubboni e delle pustole: ”si ponga sopra dette parti ventose con iscarificazione, sanguisughe, vescicatorii (…) avendosi da incidere s’apron con ferro freddo”. Si stima che in quell’anno a Napoli la peste causò oltre duecentomila morti. Nonostante la pandemia, Marco Aurelio Severino si prodigò fino all’ultimo nel curare gli appestati. Morì anche lui di peste il 12 luglio 1656. Fu sepolto date le circostanze, sine lapide, sine titulo nella Chiesa di San Biagio Maggiore in pieno centro storico della città partenopea.

La profezia di Suor Orsola Benincasa

Come avvenne anche in altre Regioni del Sud, si videro nei Paesi persone di ogni condizione che si recavano nelle Chiese per impetrare il termine della pandemia.

In quei giorni di pandemia a Napoli riaffiorò la profezia di una donna tenuta in “odore di Santità”. Si trattava di Suor Orsola Benincasa, che con le elemosine aveva eretto verso la fine del XVII secolo alle falde del Colle San Martino un conservatorio, e vi si era ritirata con alcune suore. Aveva poi sollecitato il popolo a erigere un monastero, affermando che ciò gli era chiesto direttamente dal Signore. La richiesta aveva lasciato indifferenti i napoletani, e la suora aveva predetto che il monastero sarebbe stato costruito durante una epidemia che avrebbe sconvolto la città.

In quei giorni di pandemia a Napoli riaffiorò la profezia di una donna tenuta in “odore di Santità”. Si trattava di Suor Orsola Benincasa, che con le elemosine aveva eretto verso la fine del XVII secolo alle falde del Colle San Martino un conservatorio, e vi si era ritirata con alcune suore. Aveva poi sollecitato il popolo a erigere un monastero, affermando che ciò gli era chiesto direttamente dal Signore. La richiesta aveva lasciato indifferenti i napoletani, e la suora aveva predetto che il monastero sarebbe stato costruito durante una epidemia che avrebbe sconvolto la città.

Il ricordo della profezia fece il giro di Napoli, si organizzarono processioni con gran concorso di gente che portava offerte per la costruzione. Anche il Vicerè e il figlio portarono sulle spalle pietre e calce come tanti altri. Furono raccolte ceste con gioielli, oro, argento. Quella moltitudine di persone provocò danni incalcolabili per il diffondersi della peste. I lazzaretti si riempirono, i decessi furono più frequenti, i carri e animali da tiro, per trasportare i morti, divennero insufficienti e se ne acquistarono altri. Una vera tragedia.

Archivio di Stato di Teramo

Nella primavera del 1918 in un clima di generale sofferenza per il conflitto della prima guerra mondiale, un altro terribile male colpì la popolazione, la pandemia influenzale detta la Spagnola. La denominazione deriva dal fatto che la Spagna fu la Nazione europea non coinvolta nell’evento bellico e quindi non era soggetta a censura, che invece vigeva negli altri Paesi in guerra. Nel mese di febbraio 1918 l’Agenzia di stampa spagnola Fabra, annunciò la comparsa di questa malattia epidemica.

In Italia si cercò invece di sminuire la virulenza del morbo per non distrarre il Paese, impegnato nello sforzo bellico, per cui gli organi governativi emanavano messaggi rassicuranti. Quando la cosa si fece allarmante, la direzione generale di Sanità predispose misure concrete per limitare il propagarsi della pandemia tra le truppe e i civili. Ritrovata una circolare, datata 17 ottobre 1918, in cui: ”Il direttore generale della Sanità, Lutrario, richiama il personale sanitario all’uso delle maschere, in mancanza delle stesse dovrà essere utilizzato per protezione qualunque diaframma di tela applicato in corrispondenza del naso e della bocca e legato dietro la nuca“.

Archivio di Stato di Lecce

Ha esposto lettere anonime contro il Governo borbonico redatte da abitanti della città di Otranto nelle quali è scritto: ”Signor Commissario, moltiplicate le spie per conoscere i discorsi che si fanno sul volere di Sua Maestà (Re delle Due Sicilie) ha ordinato spargersi e che chiamano colera”. Visibile anche una “patente di sanità” rilasciata il 13 gennaio 1788 dal magistrato di Sanità di Napoli a una nave diretta a Brindisi con a bordo il capitano Antonino Cappiello di Sorrento e sedici marinai.

Archivio di Stato di Messina

Ha presentato una attestazione della deputazione di Salute di Messina datata 1792 nella quale si attesta la “disinfestazione effettuata nei vascelli dell’impero russo nominati Principe di Potemchin e Achille e relativo equipaggio durante la loro quarantena nel porto”.

L’itinerario storico che gli Archivi di Stato ci ha proposto, con la rassegna di protocolli, misure di contenimento e rimedi spesso empirici, che oggi non ci appaiono arcaici. Ma ci aiutano a comprendere come certi comportamenti criticati, si dimostrano invece avveduti. Come ha scritto il ministro Dario Franceschini nell’introduzione al libro sulle pandemie: «sfogliando queste pagine ci si troverà immersi in epoche solo apparentemente lontane. Ma le parole scritte secoli fa, sono in questo momento storico che stiamo vivendo quanto mai attuali».

Giancarlo Cocco

Foto © TheGuardian, IsolaTiberina, BeniCulturali, Facebook, CosediNapoli, Abebooks